⑨ 町家耐震診断への応用

前号では「土壁耐力の特性」と土壁耐力の大半を負担する「壁土の強度試験法」の研究を紹介してきましたが、今号ではこれら研究成果を現場の課題に活かす技術提案について報告します。

ここで報告の提案は、歴史的まち並みの保全と活用を目的とした国道交通省の平成26年度歴史的風致維持向上推進等調査委託で実施したものです。

■町家など歴史的木造建物改修の課題

明治以前に建てられた町家など木造建物には、水平力に対する抵抗要素は少なく耐力評価も低いため、耐震改修では新たな耐力要素を加える工事になることが多いようです。そのため土壁以外の耐力壁を用いることで保存が必要な歴史的意匠を損なうこともあります。

このような場合、耐震改修に伴う大がかりな意匠工事が必要ともなり、費用は大きくなりがちで、町家などの耐震改修を困難にする要因にもなっています。

一般に土壁の耐震設計では、土壁強度は全国一律に決められた基準値を用います。性能差が大きいといわれる地域性など個体差は反映できていません。

| [課題]町家などの耐震改修では、壁土粘土等材料の違いによる土壁耐力の地域差等は反映されない。計算基準値は過小評価される場合が多く、耐震化を困難にしている。 |

■提案する町家耐震診断の方法

土壁耐力の大半は壁土が負担し、その壁土強度は地域や製造者で異なります。壁土強度を個別に確かめ、そこから算出する土壁強度性能が全国一律に定められた基準値より優位であれば、町家などの耐震改修が容易になる可能性が生まれます。

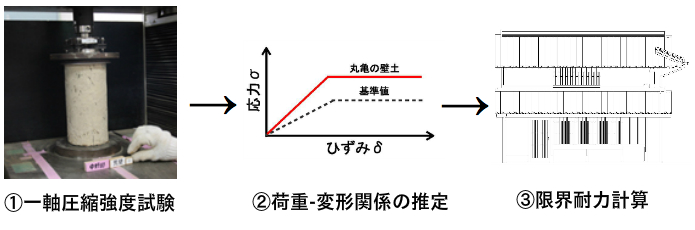

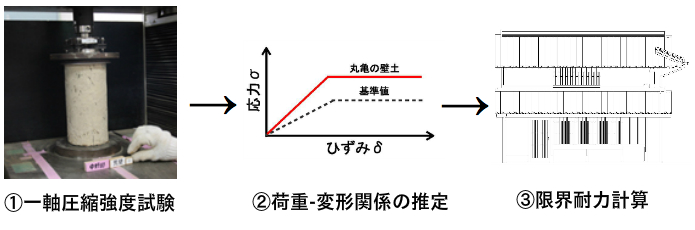

提案する技術は、前号で報告した壁土の「一軸圧縮強度試験」から「荷重 -変形角関係」を推定し、限界耐力計算を行うというフローです。 (図 -1)

平成26年度の調査では、丸亀市内に残る町家を例に、耐震改修の可能性を検討しました。

調査は、香川県丸亀市の旧城下町に残る町家など歴史的木造建物調査と併せて行いました。壁土サンプル採取の対象は、江戸後期が2棟(写真-1)、昭和3年、4年、5年に建てられた解体直前の町家など計5棟です。これらから荒壁土を採取し、加水して練り直し、一軸圧縮強度試験から壁土強度定数を求めます。推定式を用いて実大壁の荷重-変形角の関係を算出しました。

提案する技術は、前号で報告した壁土の「一軸圧縮強度試験」から「荷重 -変形角関係」を推定し、限界耐力計算を行うというフローです。 (図 -1)

平成26年度の調査では、丸亀市内に残る町家を例に、耐震改修の可能性を検討しました。

図-1:壁土一軸圧縮強度試験から限界耐力計算までのフロー

調査は、香川県丸亀市の旧城下町に残る町家など歴史的木造建物調査と併せて行いました。壁土サンプル採取の対象は、江戸後期が2棟(写真-1)、昭和3年、4年、5年に建てられた解体直前の町家など計5棟です。これらから荒壁土を採取し、加水して練り直し、一軸圧縮強度試験から壁土強度定数を求めます。推定式を用いて実大壁の荷重-変形角の関係を算出しました。

写真-1:壁土を採取した江戸後期築と思われる町家験

■丸亀旧市街地における町家の土壁耐力特性

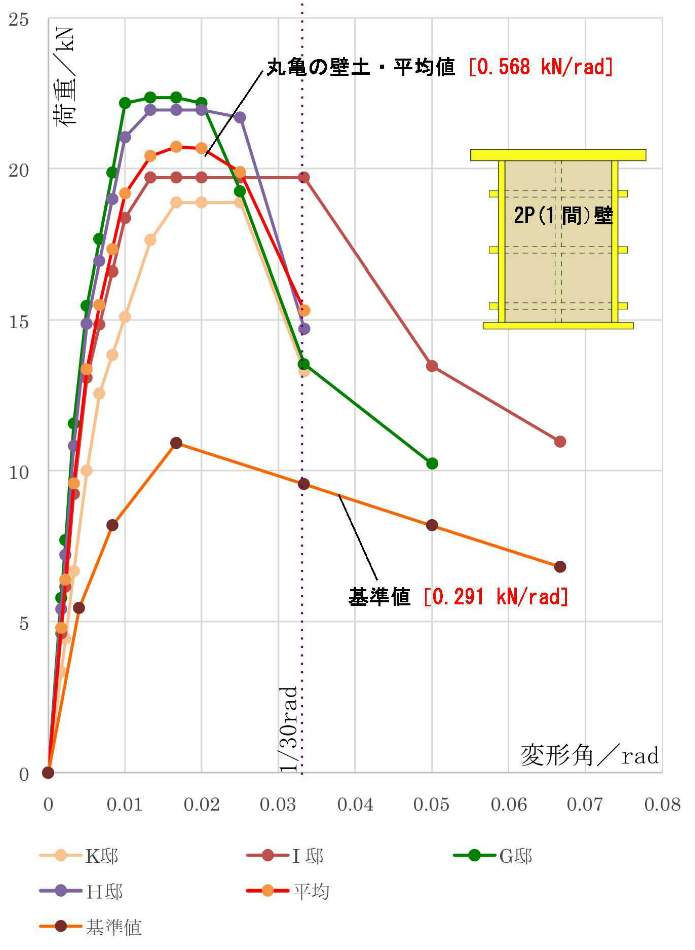

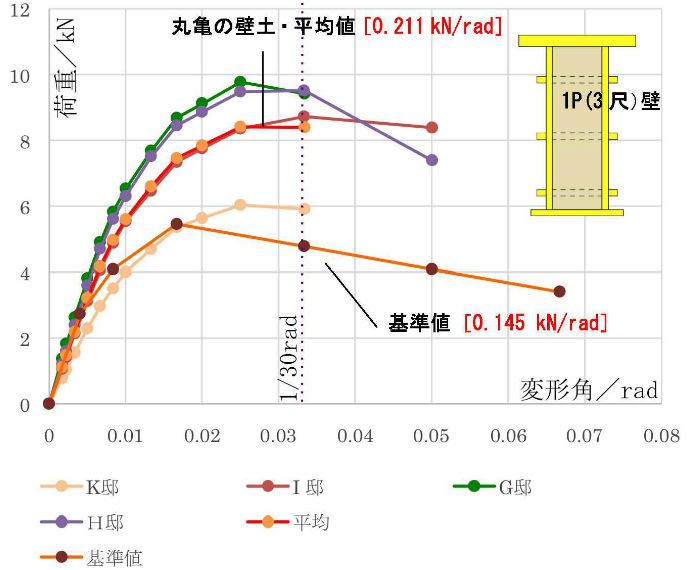

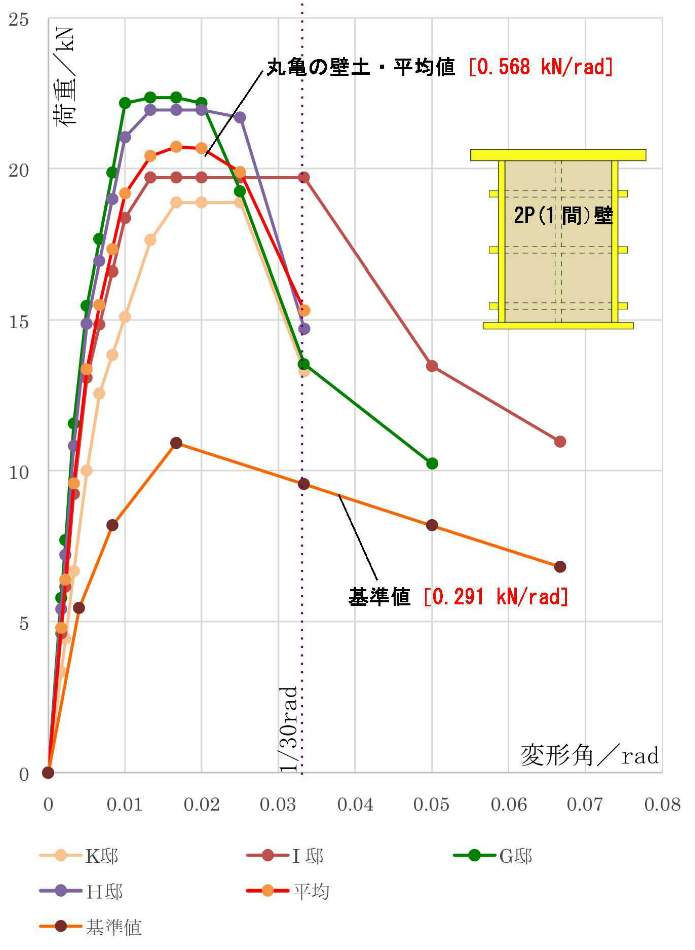

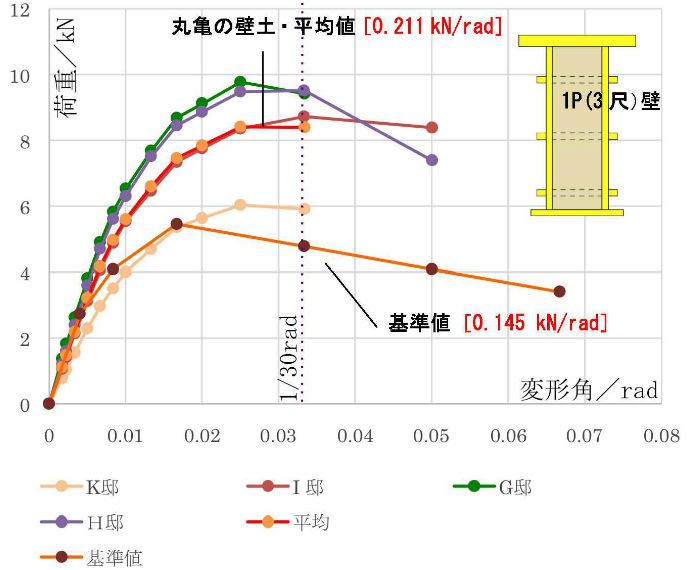

推定式を用いて算出した2

P(1間

)壁と1

P(3尺

)壁それぞれの「荷重

-変形角の関係」を、基準値と比較してみます。(図

-2、

3)

2P(1間 )壁の場合、変形角 1/ 30でのエネルギー吸収量(地震など外からの力のエネルギーを吸収する量)を比較すると、丸亀の町家の平均値は基準値の約 1.9倍です。(低減係数α =0.75を乗じた壁倍率の平均は約 2.4)

1P(3尺 )壁の場合、変形角 1/ 30でのエネルギー吸収量を比較すると、丸亀の町家の平均値は基準値の約 1.5倍でした。(低減係数α =0.75を乗じた壁倍率の平均は約 1.7)

図-2:2P(1間)壁の荷重-変形角の関係

図-3:1P(3尺)壁の荷重-変形角の関係

2P(1間 )壁の場合、変形角 1/ 30でのエネルギー吸収量(地震など外からの力のエネルギーを吸収する量)を比較すると、丸亀の町家の平均値は基準値の約 1.9倍です。(低減係数α =0.75を乗じた壁倍率の平均は約 2.4)

1P(3尺 )壁の場合、変形角 1/ 30でのエネルギー吸収量を比較すると、丸亀の町家の平均値は基準値の約 1.5倍でした。(低減係数α =0.75を乗じた壁倍率の平均は約 1.7)

■ 町家耐震診断の試み

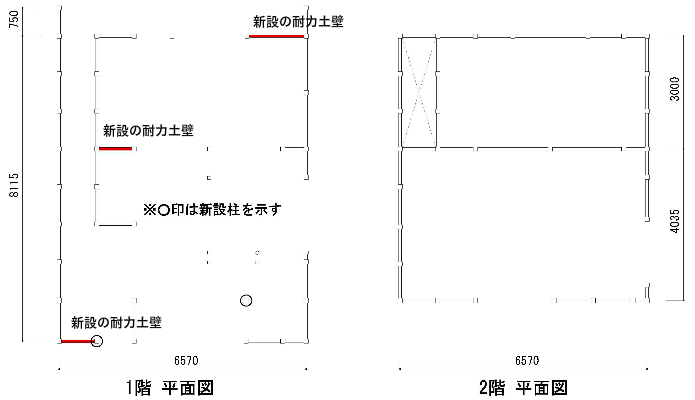

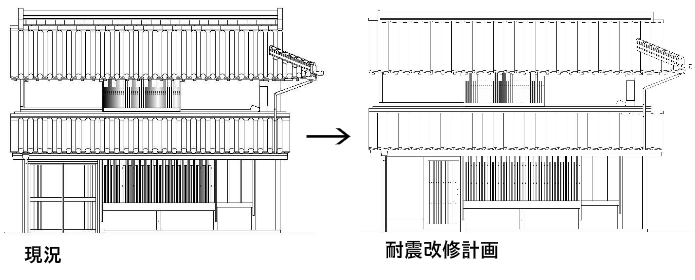

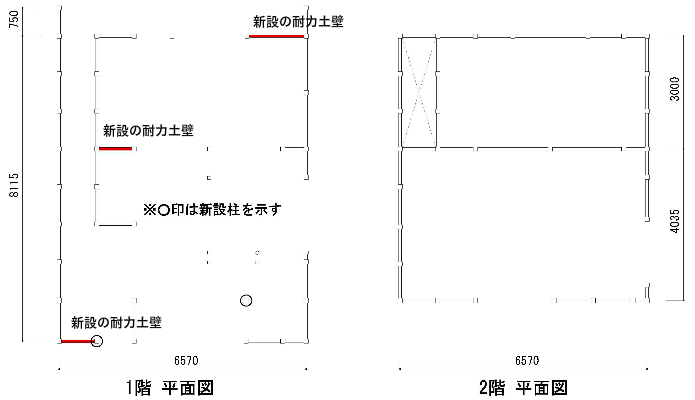

このデータを用いて実測した町家(明治初期築)を例に限界耐力計算法で耐震診断を行いました。

建物調査は限界耐力計算を前提としたものではないため、不明な点は次のように仮定しました。

・柱頭、柱脚の接合部は耐震要素に考慮しない。

・部材の劣化は考慮しない。

・建物は一部二階建てを想定した。

・壁は 75㎜厚(貫 15㎜、荒壁 15㎜、大直 25㎜、裏返し 10㎜、中塗り 10㎜)の土壁を想定する。

・重量計算には一般的数値を採用する。

1/30radの偏心率を想定して計算しました。

限界耐力計算結果による応答変形角一覧を図 -6に示します。計算結果より、丸亀の町家の壁土材料特性を反映した場合、建物は必要耐震性能を満足しています。一方、標準の(基準値による)土壁の荷重 -変形角の関係を用いた場合、建物は必要耐震性能を満足していません。

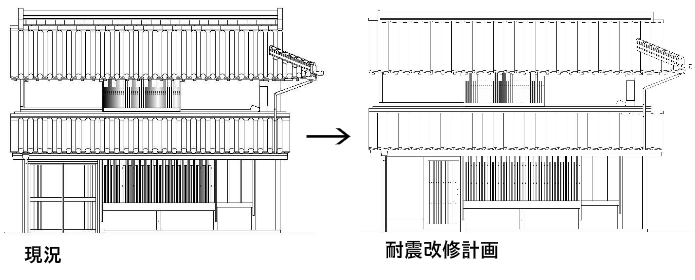

図-4:外観の主な改修は、屋根を桟瓦、入口に土壁の袖壁新設

図-5:耐震壁の主な改修は、土壁新設3カ所、2階壁一部撤去

建物調査は限界耐力計算を前提としたものではないため、不明な点は次のように仮定しました。

・柱頭、柱脚の接合部は耐震要素に考慮しない。

・部材の劣化は考慮しない。

・建物は一部二階建てを想定した。

・壁は 75㎜厚(貫 15㎜、荒壁 15㎜、大直 25㎜、裏返し 10㎜、中塗り 10㎜)の土壁を想定する。

・重量計算には一般的数値を採用する。

1/30radの偏心率を想定して計算しました。

限界耐力計算結果による応答変形角一覧を図 -6に示します。計算結果より、丸亀の町家の壁土材料特性を反映した場合、建物は必要耐震性能を満足しています。一方、標準の(基準値による)土壁の荷重 -変形角の関係を用いた場合、建物は必要耐震性能を満足していません。

| 検討ケース | X方向 | Y方向 | |||

| 中地震 | 大地震 | 中地震 | 大地震 | ||

| 丸亀の壁土材料特性の場合 | 2F | 1/516 | 1/175 | 1/735 | 1/231 |

| 1F | 1/317 | 1/40 | 1/405 | 1/68 | |

| 標準(基準値)の場合 | 2F | 1/493 | 1/15以上 | 1/428 | 1/306 |

| 1F | 1/185 | 1/15以上 | 1/246 | 1/1620 | |

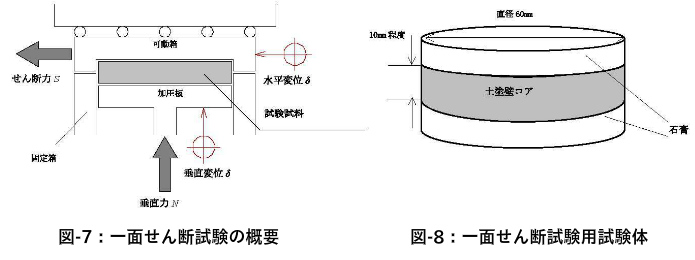

■実践的方法として、一面せん断試験を提案

実際の現場で、改修予定の建物から一軸圧縮試験用に約

40㍑の壁土を採ることは困難です。そこで、少量のサンプルでも壁土強度定数を求めることが出来る「一面せん断試験法」を検討しました。

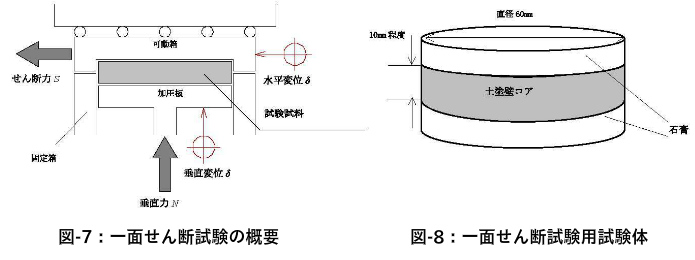

一面せん断試験は、薄い形状の土などを長手方向に中央部で切断するように加力し、材料のせん断強度、強度定数を計測する試験です。(図 -7、 8)

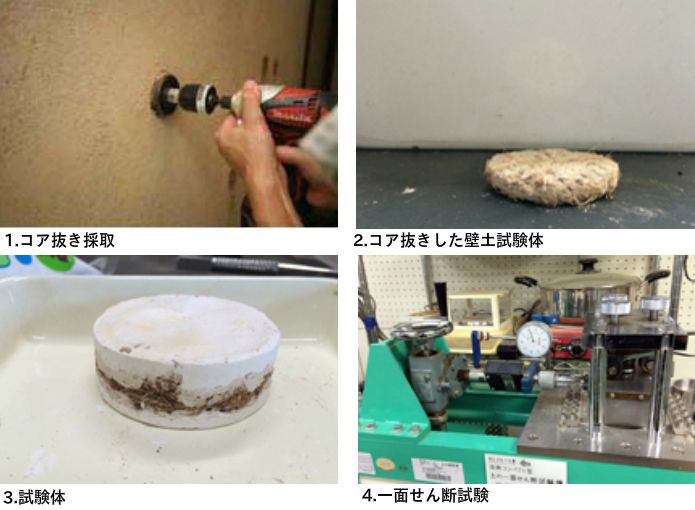

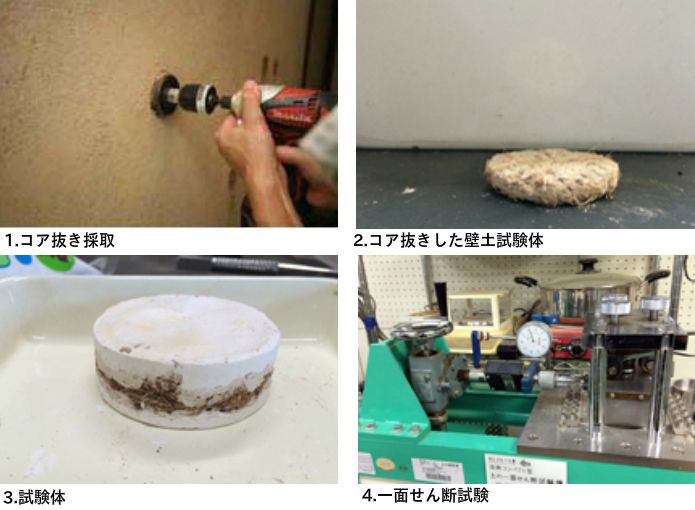

一面せん断試験による試験の流れを示します。

①合板などの穴空け用ホールソーで、コア抜きにより一面せん断用試験体を採取する。

②石膏で試験体を両側から覆い供試体を製作する。

③一面せん断試験し、壁土強度定数を求める。

一面せん断試験は、薄い形状の土などを長手方向に中央部で切断するように加力し、材料のせん断強度、強度定数を計測する試験です。(図 -7、 8)

一面せん断試験による試験の流れを示します。

①合板などの穴空け用ホールソーで、コア抜きにより一面せん断用試験体を採取する。

②石膏で試験体を両側から覆い供試体を製作する。

③一面せん断試験し、壁土強度定数を求める。