土壁のつくりかた

材料編・土と藁

壁土の採取と製造

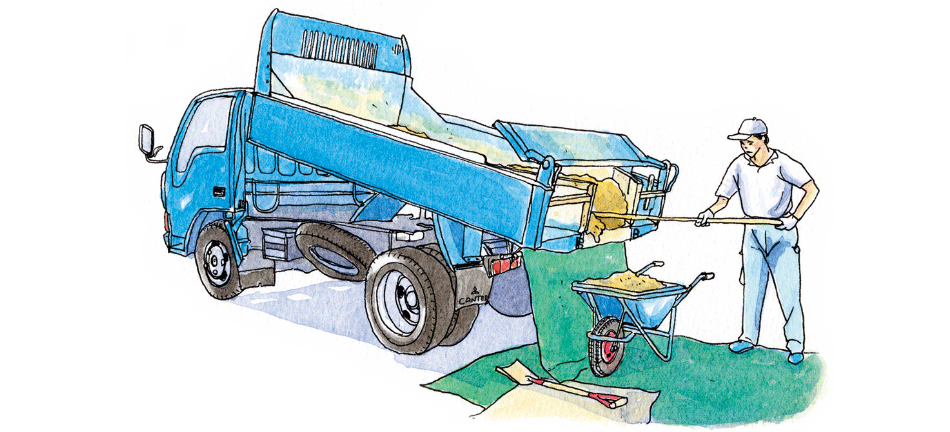

粘土を含む粘着性の強い土は水田の下層、丘陵地、河川敷など様々な場所で採取されます。昔は現場に土を運び、そこで藁と水を加えて練っていたようです。戦後になると住宅建設拡大の中で土練機や篩機などの機械設備を備えた壁土製造所が全国各地に生まれ、そこで調合・撹拌された土がトラックで現場へ運ばれるようになりました。当時はまだ木造住宅の壁は大半が土壁でした。しかし、阪神淡路大震災を境に乾式工法への転換が進み、需要が減った壁土製造所は次々に廃業してしまいました。ごく最近、西日本を中心に行った調査では、現在も稼働している製造所は各県1~2ヶ所ほどに過ぎません。既に製造所が存在しない県も幾つかあり、残された製造所の維持が緊急の課題になっています。

壁土と地質

壁土に使われる原土の土質は地域や採取場所により大きく異なります。一般的に粘着性のある土は自然状態でも固まりやすく、大小様々な大きさの塊がたくさん混じっています。香川県で使われている原土は花崗岩を母体とする花崗岩質土で、適度な粒径分布と粘着性を持ち壁土に適します。こうした土は中部日本から瀬戸内海沿岸部を経て九州まで、中央構造線から北側の地域に多く分布しています。また、火山活動が活発な地域には火山噴出物を母材とする火山灰質粘土層が存在します。最近、日本全域の詳しい地質図がインターネットで公開(※注1)され、採取地の地質を簡単に知ることが出来るようになりました。日本列島は様々な地質帯で形成されていますが、壁土と地質との関係は今後の研究課題です。

※注1:独立行政法人産業技術総合研究所 / 地質調査総合センター「地質図Navi」

【参考】粘土の生成と働き

壁土は粘土を含む粘着性の高い土でつくられます。粘土とは極めて微細な土粒子(粒径5/1000ミリ以下、肉眼では判別できない)を意味する用語です。粘土の母体は岩石です。岩石は雨や太陽熱の影響で脆くなり、途方もない時間経過の中でそれぞれ異なる結晶構造を持つ石英、長石、雲母など様々な鉱物に分解されます。この過程は主に水の働きによるもので風化作用と呼ばれています。石英のように強い結晶構造を持つ鉱物はそのまま砂(粒径2ミリ~75/1000ミリの粒子)として残りますが、長石や雲母など水に反応しやすい鉱物は更に風化して粘土鉱物と呼ばれる新しい鉱物が生まれます。代表的な粘土鉱物としてカオリナイト、モンモリロナイトなどが挙げられます。微細な粘土はもっと小さな粘土鉱物の集合体です。粘土鉱物は紙を束ねたような層状構造をしていて層間に水を含み、水を媒介として吸着・膨潤などの強い反応を示します。粘土の粘着性は粘土鉱物の働きによるものです。粘着性は壁土の施工と乾燥後の強度に必要な条件です。粘着性が強すぎると強度は上がりますが施工性が悪くなり、乾燥ひび割れの原因ともなるので、粒径の大きい土や砂、藁(繊維質)を加えて調整します。粒径の異なる土粒子や繊維が混在することで土の摩擦力は向上します。壁土の強度は粘着力と摩擦力のバランスで決まります。

荒壁土

荒壁土は工程の初期に塗る土です。荒壁土は粘土を含む土に藁と水を加え、土練機などで撹拌してつくります。土は撹拌前に10ミリ程度の網目の篩を通し小石や木の根などを取り除きます。荒壁土は半流動状態で塗られるので貫や竹小舞に付着して形状を保つ粘着性が必要です。粘着性は粘土の働きによるもので乾燥後は壁土に強度を与えます。しかし、粘着性が強すぎると塗りにくくなり、乾燥後の収縮も大きいので、粒度の粗い土を混ぜて調整することもあります。

藁も土の粘着性をやわらげて施工性を良くする目的で使われます。繊維が混じるため乾燥ひび割れを少なくする効果もあります。しかし、あまり多く混ぜると土の密度が低下して圧縮強度を下げてしまうので注意が必要です。藁は必ず乾燥させたものを使い、切断機で5センチ程度に切断して混入します。藁と水の配合量や撹拌時間は製造者が土の粘着状態を見ながら経験的に決めています。稲刈りにコンバインが使われるようになってから長い藁を供給してくれる農家が減り、藁の入手は次第に難しくなっているようです。

「練置き土」とは、製造した荒壁土を時々撹拌しながら長期間寝かせた土を意味します。藁が腐食して繊維だけが残り、乾燥後の耐水性や強度を高める効果があると考えられていますが、粘着性も増すため施工前に再度新しい藁を加える必要があります。壁土製造所では通常製造した土を直ぐに出荷し、練置きは行っていません。「練置き土」をつくるには、長期間寝かせて置く場所と練り返しの労力が必要になります。

粘土

真砂土

藁(わら)

中塗り土

中塗り土は工程の後半に塗る土です。中塗り土は原土を細かい網目(3ミリ~5ミリ程度)の篩を通して選別し、乾燥させてつくります。通常20kgほどの袋詰めで販売されています。中塗り土だけを製造販売する会社も数社あり、建材店を通して購入できます。中塗り土の調合は左官が現場で行います。中塗りは上塗(仕上層)の下地になるので凹凸や乾燥収縮は禁物です。そのため調合に際し土の量を上回る砂と中塗りすさが混入されます。市販されている一般的な中塗りすさは、藁を引き裂いて細い繊維状にしたもので「もみすさ」とも呼ばれています。中塗り土は土壁の耐力を向上させます。外力を受けたときの土壁の耐力は中塗り土の強度に大きく依存します。(技術情報を参照)→こちら

中塗り土

砂

中塗り苆(すさ)

土壁のつくりかた

材料編・竹と縄

竹小舞

土壁の下地は小舞(または、えつり)と呼ばれます。小舞は竹で編むのが一般的ですが、竹が採れない地域では木を細く割った木小舞や葦、ススキなども使われていました。竹小舞は間渡し竹と小舞竹と呼ばれる2種類の竹を使います。間渡し竹を適当な間隔で軸組に掘られた穴に竪横に差しこみ、それに小舞竹を縄で結んでつくります。昔から小舞竹には真竹(マダケ)や淡竹(ハチク)が、間渡し竹には女竹(メダケ)が多く使われてきました。真竹と淡竹は竹類ですが、女竹は笹類で河川敷などに生育しています。女竹に対し真竹を男竹(オダケ)と呼ぶこともあります。いま日本の里山では孟宗竹(モウソウチク)の浸食が問題になり、竹の利用法が様々試みられていますが、残念ながら節の間隔が短く肉厚な孟宗竹は土壁の下地には適しません。

間渡し竹

間渡し竹には丸竹または割竹が使われます。丸竹は細長く真直ぐで肉厚があり、節の間隔が長い竹が適します。土のかぶり厚さを確保するために節と桿の太さがあまり変わらないことも大切です。最近は節が太い女竹を使うことは少なく、中国産の丸竹が多く使われています。中国産の丸竹は元口の直径が12~15ミリ程度、長さ3メートル弱に切り揃えられコンテナで運ばれてきます。割竹を使う場合は肉厚の竹を少し幅広く割り、先端部を尖らせて使います。

割竹(小舞竹、えつり竹)

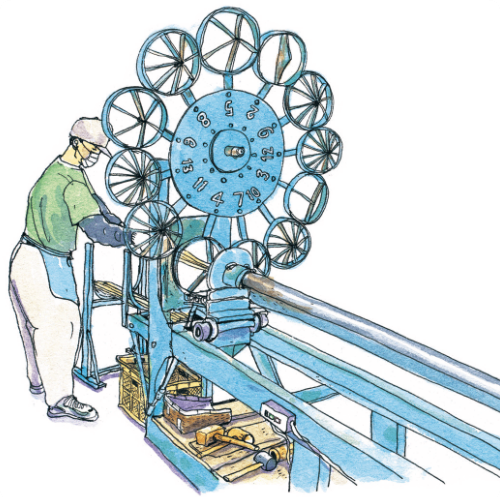

小舞竹には3年生以上の真竹(マダケ)や淡竹(ハチク)が使われています。でんぷん質が多い時期に伐ると施工後に虫害が起きるので切り旬(11月~2月)を守って伐採されます。直径4~6センチくらいの竹を竹割機で幅7分(21mm)程度に割り、節の部分を削り落してから使います。真竹や淡竹は寒冷地を除く日本各地に生育していますが、大分県、山口県、京都府などが産地として有名です。

間渡し竹(女竹)

割竹

縄

小舞を結ぶ縄には太さ5mmほどの藁縄や棕櫚縄、麻縄などが用いられています。以前は藁縄が簡単に手に入りましたが、現在は製造者が簡単には見つからず入手が難くなっています。そのため棕櫚縄や麻縄などが多く使われています。

藁縄(わらなわ)

棕櫚縄(しゅろなわ)

麻縄(あさなわ)

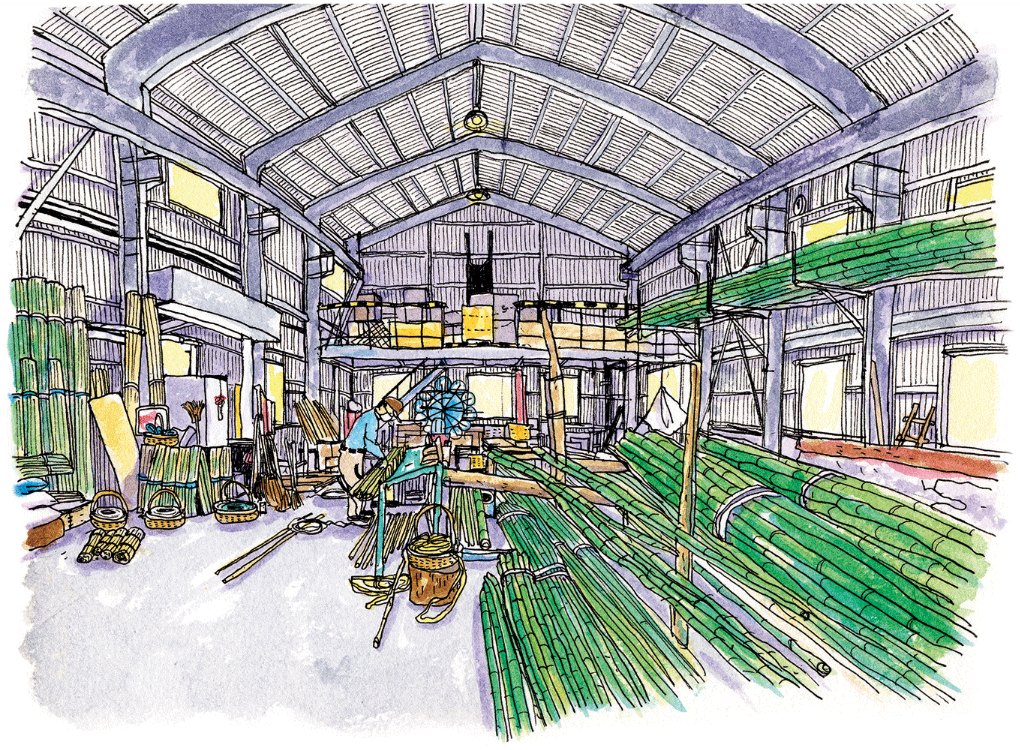

竹小舞材料の入手

壁土の下地に使われる竹や縄は建材店や竹材店が扱っています。香川県では竹材店は材料の販売だけでなく、小舞職人の手配まで行うこともあり、土壁製作の重要な役割を担っています。竹材店の数もずいぶん減りましたが、材料は遠距離にも配送できます。柱間隔や壁量など必要な情報を伝えればそれに合わせた寸法と数の材料を入手することができます。

竹割り機