④ 3尺壁と6尺壁

前報告では土壁の弱点である「温熱性能」を補う試みを報告しましたが、ここからは数回に分けて、もう一つの弱点「耐力性能」の研究について報告します。

今回は、3尺壁と6尺壁の違い、6尺壁の施工における問題とその解決方法についてです。

■ 3尺、6尺の壁は何が違うのか

普段から見慣れている二つの寸法の壁ですが、その違いは「見た目」と「壊れ方」にあります。

3尺壁と6尺壁の「見た目」の違い

写真

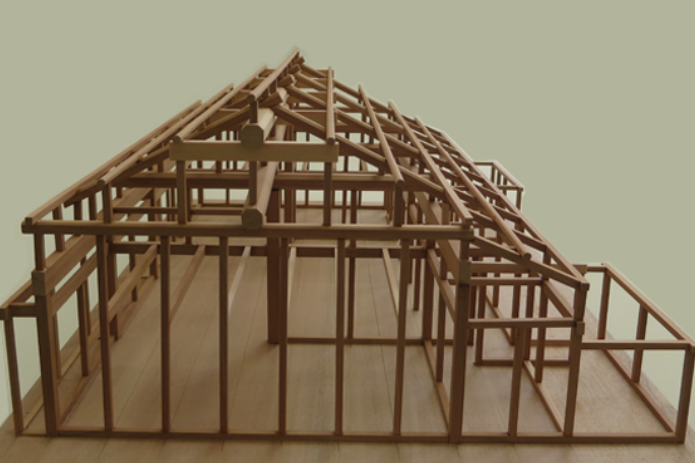

-1は、江戸期につくられた

3尺壁で、写真

-2は、明治

2年に建てられた商家の軸組模型です。

写真

-1

は柱が直接延石に建てられていて、柱間隔は

3

尺です。筋かいが普及する近代以前の一般的な木造は、土台を持たないものもあり、通常の壁は

3

尺壁です。柱間隔を広くしないで、貫を効かせて構造を固めていたようです。

柱間隔が広くなるとモダンな印象の室内になります。 6尺壁は、近世の座敷や数寄屋などに見ることができますが、大正から昭和初期につくられた都市部の戸建て住宅や借家などにも多く見られ、この頃、真壁デザインは到達点を迎えていたように思えます。設計者がいない時代に職人達は、真壁造の技術とデザインをより深化させ、洗練された形に至ったのではないでしょうか。(写真 -3)

写真−1:3尺壁(岡山県備前市の閑谷学校)

写真−2:3尺壁の軸組模型(明治2年に建てられた商家/丸亀市)

柱間隔が広くなるとモダンな印象の室内になります。 6尺壁は、近世の座敷や数寄屋などに見ることができますが、大正から昭和初期につくられた都市部の戸建て住宅や借家などにも多く見られ、この頃、真壁デザインは到達点を迎えていたように思えます。設計者がいない時代に職人達は、真壁造の技術とデザインをより深化させ、洗練された形に至ったのではないでしょうか。(写真 -3)

写真−3:4.5尺壁(大正14年に建てられた長屋/丸亀市)

3尺壁と6尺壁の「壊れ方」の違い

各地で土壁耐力の本格的な研究が始まり

20年になりますが、その研究解明は進行途中です。現在分かることの範囲で、壊れ方の違いを見てみます。

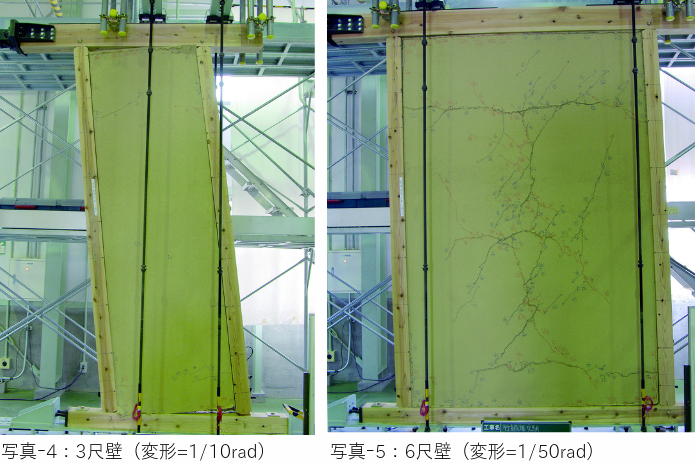

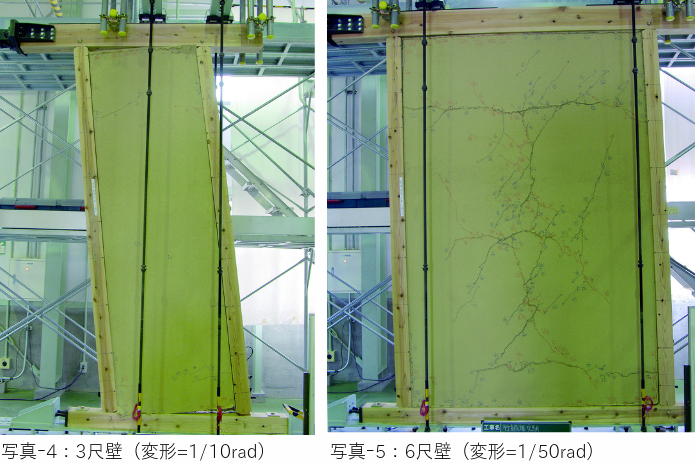

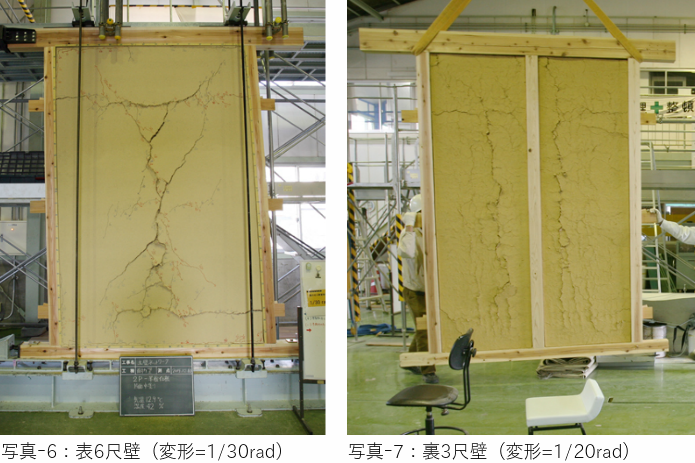

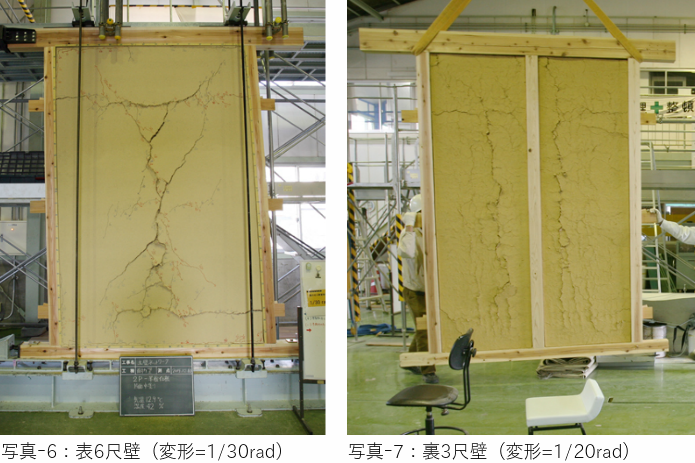

3尺壁は、軸組の変形が進んでも壁土部分は元の四角い形状を保ちながら、固定の足下近くから折れ曲がるように壊れる「曲げ破壊」です。(写真 -4)

6尺壁は、壁面が荷重を受け止めて壁土がひび割れながら壊れる「せん断破壊」です。(写真 -5)

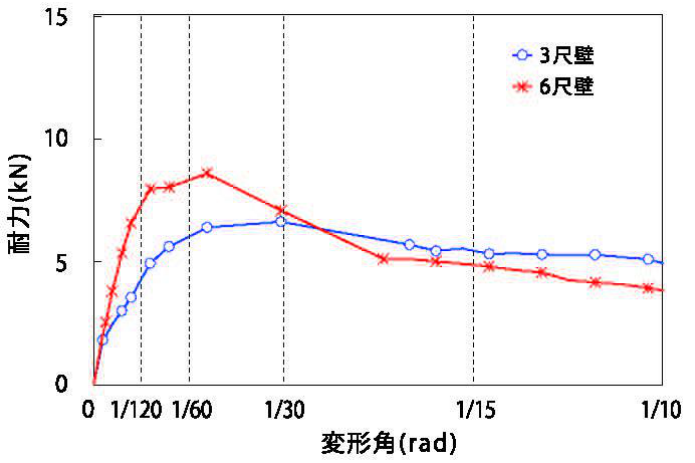

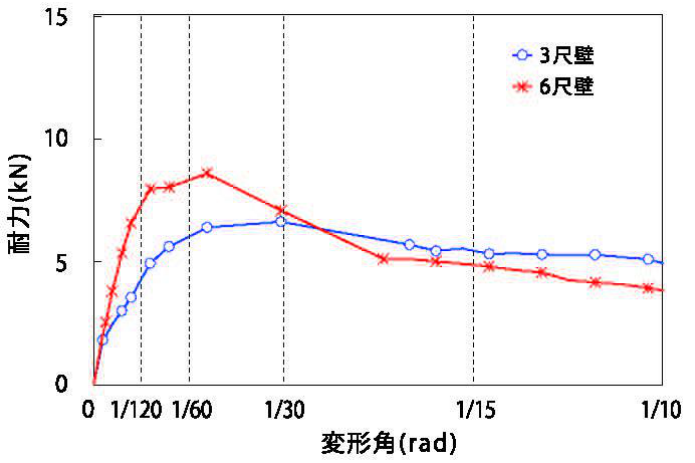

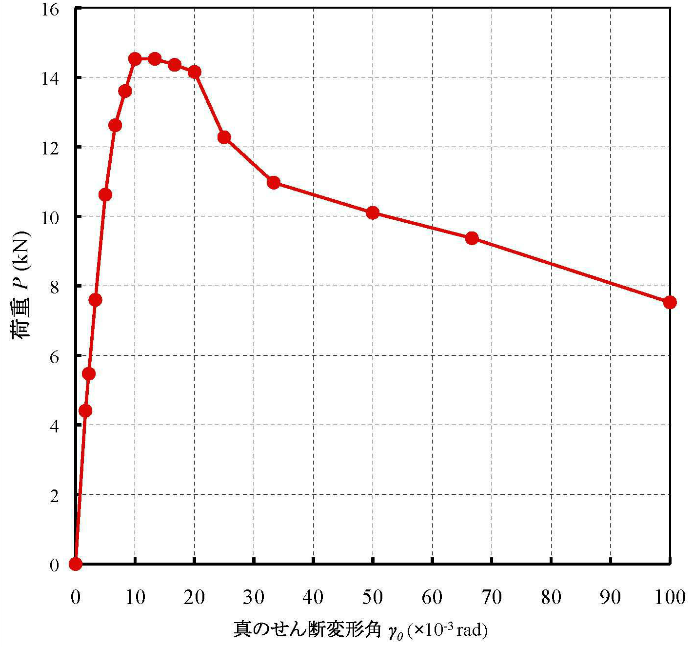

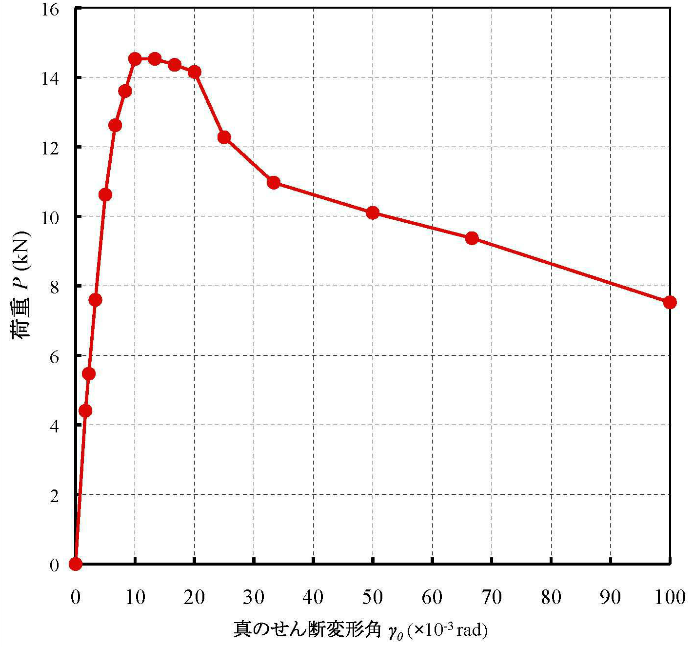

3尺壁の最大耐力は低めですが変形が進んでも耐力の低下が少なく、 6尺壁は 3尺壁に較べると最大耐力は大きく、変形が進むと耐力の低下が早いという傾向が見られます。(図 -1)

3尺壁と 6尺壁、この違いは建物全体の構造に影響するものではありませんが、適切な施工のためには知っておくことが必要です。

3尺壁は、軸組の変形が進んでも壁土部分は元の四角い形状を保ちながら、固定の足下近くから折れ曲がるように壊れる「曲げ破壊」です。(写真 -4)

6尺壁は、壁面が荷重を受け止めて壁土がひび割れながら壊れる「せん断破壊」です。(写真 -5)

3尺壁の最大耐力は低めですが変形が進んでも耐力の低下が少なく、 6尺壁は 3尺壁に較べると最大耐力は大きく、変形が進むと耐力の低下が早いという傾向が見られます。(図 -1)

3尺壁と 6尺壁、この違いは建物全体の構造に影響するものではありませんが、適切な施工のためには知っておくことが必要です。

図−1:単位長さあたりの荷重変形関係曲線の比較

■6尺壁の問題

これまで土壁真壁造の現代的デザインを目指して

6尺壁を採用してきましたが、

6尺壁では施工品質の安定性に問題があることに気づきました。

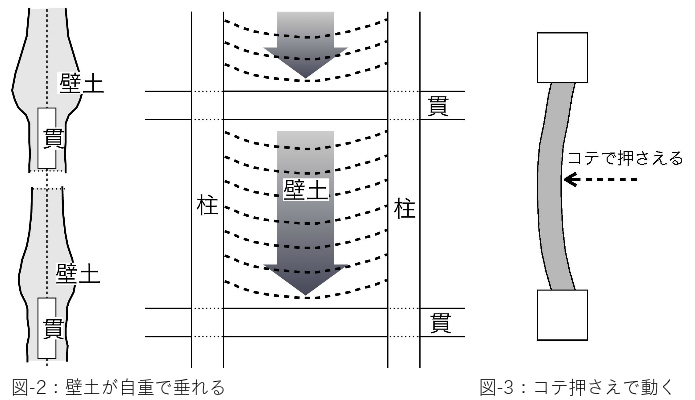

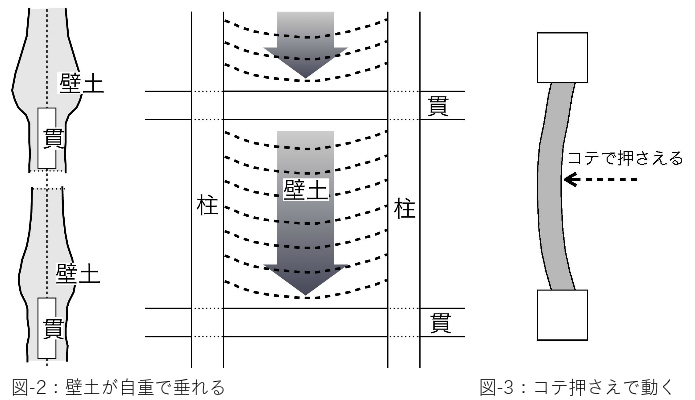

【問題-1】壁土が自重で垂れ、貫の下にすき間が発生、また塗り厚が均一にならず、耐力性能が不安定になり、平滑な仕上げに影響する。(図-2)

【問題-2】左官のコテ押さえで、壁が面外に膨らみ、重ね塗りで均一な厚さ確保は難しくなり、耐力性能や平滑な仕上げにも影響する。(図-3)

これに対しては、タテ貫の数を増やすなど試みたが効果は充分とはいえませんでした。

【問題-1】壁土が自重で垂れ、貫の下にすき間が発生、また塗り厚が均一にならず、耐力性能が不安定になり、平滑な仕上げに影響する。(図-2)

【問題-2】左官のコテ押さえで、壁が面外に膨らみ、重ね塗りで均一な厚さ確保は難しくなり、耐力性能や平滑な仕上げにも影響する。(図-3)

これに対しては、タテ貫の数を増やすなど試みたが効果は充分とはいえませんでした。

■6尺壁の施工における問題、解決への試み

壁土塗り厚が均一であることは構造計算の前提であり、仕上げの品質に関わる問題です。これを解決する仕様を実大試験で確かめました。

半割中柱を裏面に取付け横貫と間渡し竹を受けるという伝統的な仕様です。過去に実大試験実施済ですが、仕様を垂れ防止の視点で見直し、施工上の問題と耐力性能への影響を確認しました。

【垂れ防止効果の確認】土の自重による垂れは、3尺壁同等で納まり、均一な塗り厚確保の問題を解決できることが分かった。

【耐力性能の検証成果】せん断破壊が先行する荷重変形関係の曲線はほぼ6尺壁と同じである。6尺壁同等と考えても問題なしと判断できる。

この成果を受けて、写真 -8の住宅では外壁に面する土壁はこの仕様で施工し、外皮断熱を施して長期優良住宅の認定を取得しました。

半割中柱を裏面に取付け横貫と間渡し竹を受けるという伝統的な仕様です。過去に実大試験実施済ですが、仕様を垂れ防止の視点で見直し、施工上の問題と耐力性能への影響を確認しました。

【垂れ防止効果の確認】土の自重による垂れは、3尺壁同等で納まり、均一な塗り厚確保の問題を解決できることが分かった。

【耐力性能の検証成果】せん断破壊が先行する荷重変形関係の曲線はほぼ6尺壁と同じである。6尺壁同等と考えても問題なしと判断できる。

図−4:「表6尺+裏3尺」壁の荷重変形関係曲線

この成果を受けて、写真 -8の住宅では外壁に面する土壁はこの仕様で施工し、外皮断熱を施して長期優良住宅の認定を取得しました。

写真−8:現代の6尺壁