③ 土壁住宅の断熱

20年前に発生した阪神淡路大震災以降、土壁の家の需要は急激に減少しました。耐震性が劣ることが主な理由の一つです。そして住宅の省エネルギー化が進む現在、設計や計算に手間のかかる土壁は敬遠されがちです。

土壁が生まれて千年以上になります。その間、材料もつくり方も変わっていないということは、信頼できる技術を証明するものかと思いますが、いま求められている安全や環境の問題には応えなければなりません。

今号から、土壁の性能面での弱点を解決するため行ってきた研究や試みについて報告します。

土壁の弱点としては「耐震性」と「温熱環境への対応性」をあげることが出来ます。本号では温熱環境の対応技術である「土壁住宅の断熱」の試みについて報告します。

■土壁の熱的性能と課題

はじめに、土壁の熱に関する性能と課題を説明します。

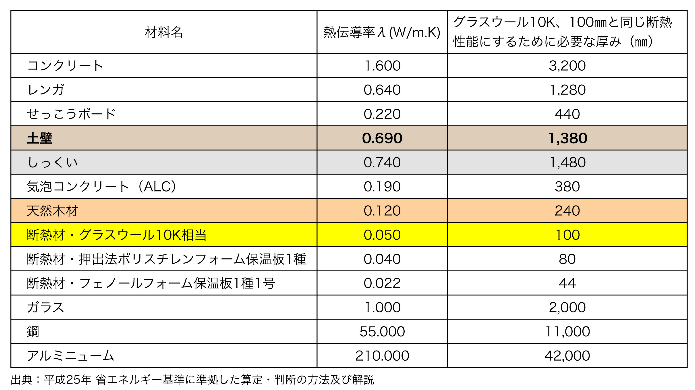

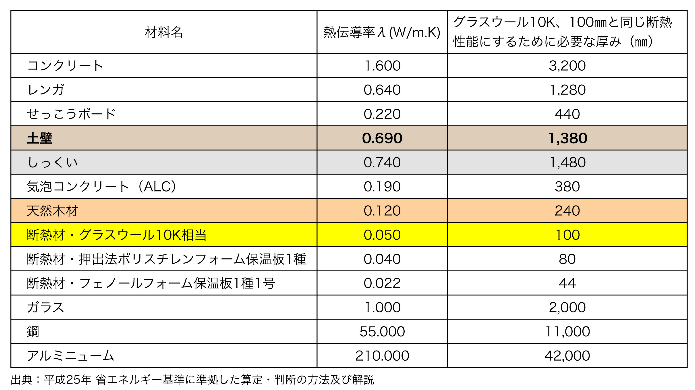

図-1は、一般的建築素材の熱伝導率を比較したものです。土壁の熱伝導率は天然木材の約6倍、グラスウールの約14倍と、一般に使用されている建材のなかでも土壁は熱を伝えやすい素材といえます。

図-2は、100㎜厚のグラスウール10Kと同等の断熱性能を得るために必要な厚みを比較したグラフです。土壁だと1,380㎜が必要になります。

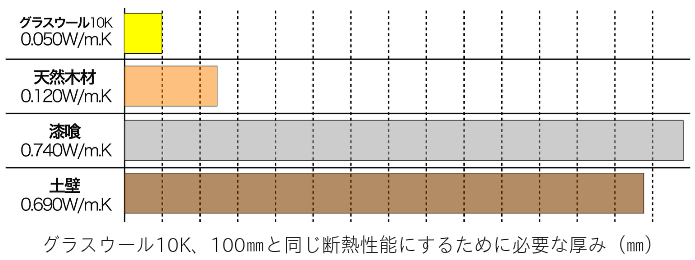

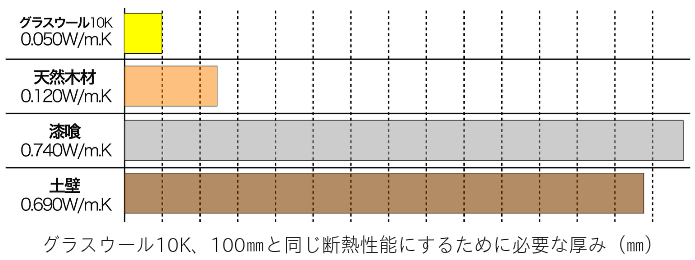

昔からの日本の住宅は、壁は内外とも真壁造の土壁か板壁などで、床や天井も断熱されていない図-3のような状態です。

土壁は熱伝導率が大きいので屋外温度の影響を受けやすく、寒暑期の室内環境は厳しいものになりがちです。特に夏の西日や冬の北風が直接あたるような壁に面する部屋では、土壁の蓄熱性も働き室内環境はより厳しくなることがあります。冷暖房の効率が悪く、暑さ寒さを我慢できたとしても健康に影響がないとはいえません。

図-1は、一般的建築素材の熱伝導率を比較したものです。土壁の熱伝導率は天然木材の約6倍、グラスウールの約14倍と、一般に使用されている建材のなかでも土壁は熱を伝えやすい素材といえます。

図−1:素材別熱伝導率

図-2は、100㎜厚のグラスウール10Kと同等の断熱性能を得るために必要な厚みを比較したグラフです。土壁だと1,380㎜が必要になります。

図−2:素材別断熱性能の比較

昔からの日本の住宅は、壁は内外とも真壁造の土壁か板壁などで、床や天井も断熱されていない図-3のような状態です。

土壁は熱伝導率が大きいので屋外温度の影響を受けやすく、寒暑期の室内環境は厳しいものになりがちです。特に夏の西日や冬の北風が直接あたるような壁に面する部屋では、土壁の蓄熱性も働き室内環境はより厳しくなることがあります。冷暖房の効率が悪く、暑さ寒さを我慢できたとしても健康に影響がないとはいえません。

図−3:外皮断熱がない昔の住宅

■温暖地における乾式断熱工法の課題

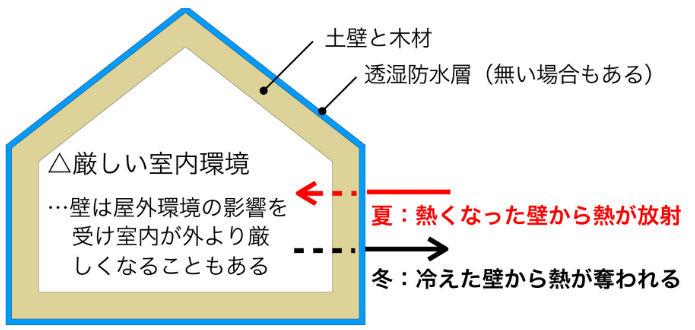

住宅の断熱は乾式工法では当たり前になっていますが、最近の業界紙などでは、壁内結露の問題が多く取り上げられるようになってきています。

現在多く行われる断熱仕様は寒い地域で生まれそれが南下したものといわれています。この仕様がそのまま湿度の高い温暖地で使われ、断熱で重要となる防湿気密層の施工に不慣れなことなどで壁内結露が発生するというものです。木材を壁内に密閉する構法でもあり、ある程度のリスクを伴うものとなります。(図-4)

図−4:外皮断熱をする一般的な乾式工法の住宅

■土壁の強みを生かして弱点を補う

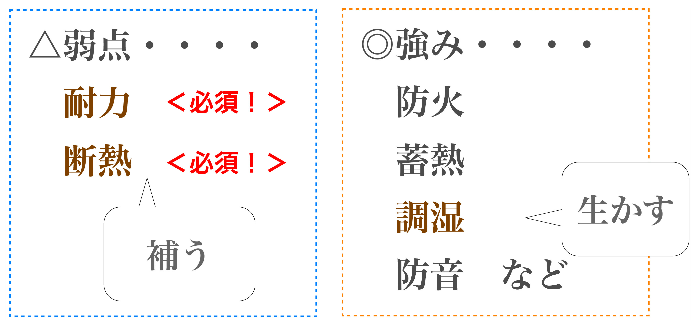

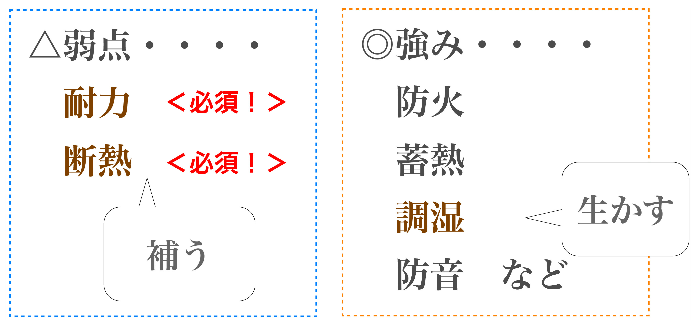

改めて土壁の弱点と強みを見てみます。土壁の弱点は「耐震」と「断熱」、長所としては「防火」、「蓄熱」、「調湿」、「防音」の性能をあげることができます。(図-5)

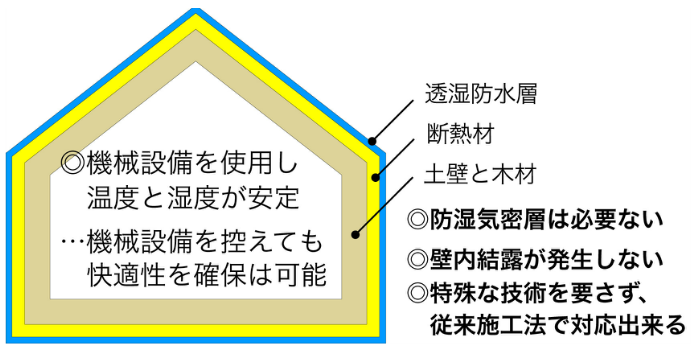

土壁の熱的特性による弱点である「断熱性」は外壁の外側を断熱材で覆うことで解決できます。そして温暖地における住宅の断熱で問題となる「壁内結露」は土壁の強みである「調湿性」を生かすことで解決することができます。

土壁の熱的特性による弱点である「断熱性」は外壁の外側を断熱材で覆うことで解決できます。そして温暖地における住宅の断熱で問題となる「壁内結露」は土壁の強みである「調湿性」を生かすことで解決することができます。

図−5:土壁の弱点と強み

■壁内結露を解消する土壁充填断熱工法

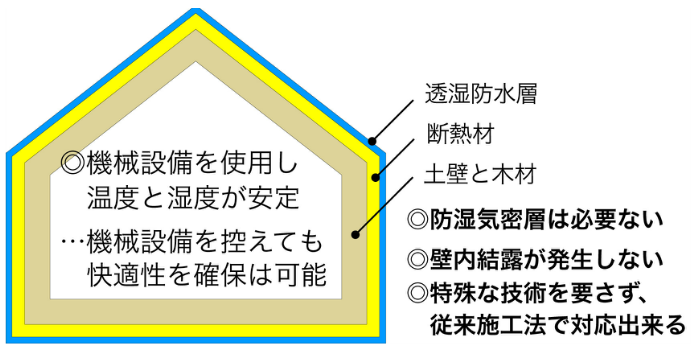

土壁の特性を生かして壁内結露を解消する方法として提案しているのが「土壁充填断熱」です。

冷暖房の効率を高め室内温度を適切に保ちながら、土壁の調湿性(湿気容量の大きさ)を生かして壁内結露を防止します。評価は結露計算で確認済ですが施工後の現場で経過を観察しています。

土壁充填断熱では、乾式工法では欠かせない「防湿気密層」は必要ありません。断熱工事では壁に隙間無く充填することが求められますが、土壁の施工は従来通りの方法で行うことが出来ます。

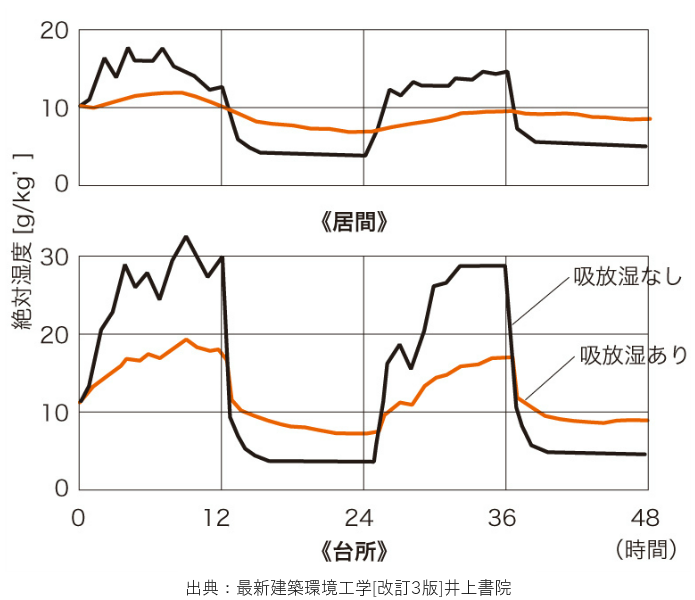

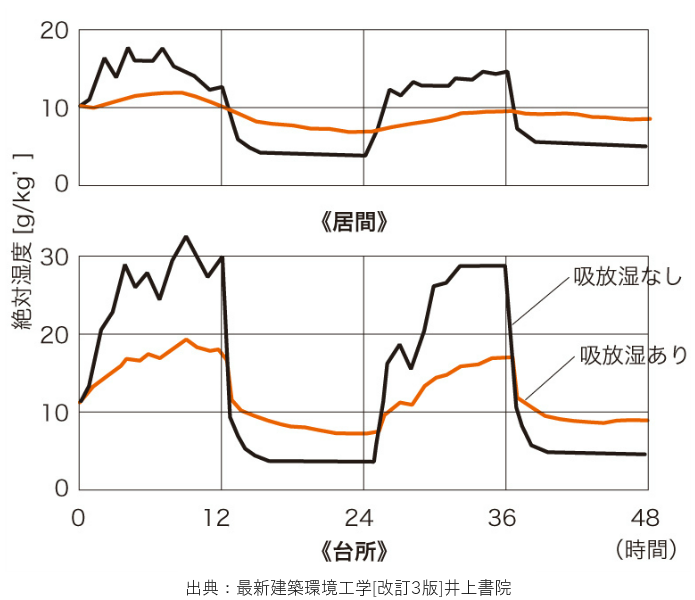

土壁の調湿性は、室内の温熱環境にも好影響を与えます。図-7は、吸放湿性がある土壁とそうでないビニールクロス壁の別に、居間と台所での室内湿度の変化を比較したものです。水蒸気の吸放湿性が大きい土壁の方がより室内湿度が安定していることが分かります。安定した室内湿度は、体感温度などの快適性をより良いものにします。

土壁充填断熱は、私がかかわる別グループが建設した住宅4棟で試みました。施工方法は外壁チリ部分に高性能の断熱材を充填するだけです。ただし充填断熱を無理なく施工するには、施工の邪魔になる筋かいが無い土壁の耐力壁であることが必要です。

同様に床と天井にも断熱材を充填し、土壁住宅は次世代省エネルギー基準を満足する仕様になります。

冷暖房の効率を高め室内温度を適切に保ちながら、土壁の調湿性(湿気容量の大きさ)を生かして壁内結露を防止します。評価は結露計算で確認済ですが施工後の現場で経過を観察しています。

土壁充填断熱では、乾式工法では欠かせない「防湿気密層」は必要ありません。断熱工事では壁に隙間無く充填することが求められますが、土壁の施工は従来通りの方法で行うことが出来ます。

図−6:提案する土壁充填断熱の住宅

土壁の調湿性は、室内の温熱環境にも好影響を与えます。図-7は、吸放湿性がある土壁とそうでないビニールクロス壁の別に、居間と台所での室内湿度の変化を比較したものです。水蒸気の吸放湿性が大きい土壁の方がより室内湿度が安定していることが分かります。安定した室内湿度は、体感温度などの快適性をより良いものにします。

図−7:周壁の吸放湿の有無による室内湿度の相違

土壁充填断熱は、私がかかわる別グループが建設した住宅4棟で試みました。施工方法は外壁チリ部分に高性能の断熱材を充填するだけです。ただし充填断熱を無理なく施工するには、施工の邪魔になる筋かいが無い土壁の耐力壁であることが必要です。

同様に床と天井にも断熱材を充填し、土壁住宅は次世代省エネルギー基準を満足する仕様になります。

写真−1:外壁間柱の間に25ミリの断熱材を隙間無く充填する

写真−2:根太の間に断熱材を充填、天井も同様に仕上げる